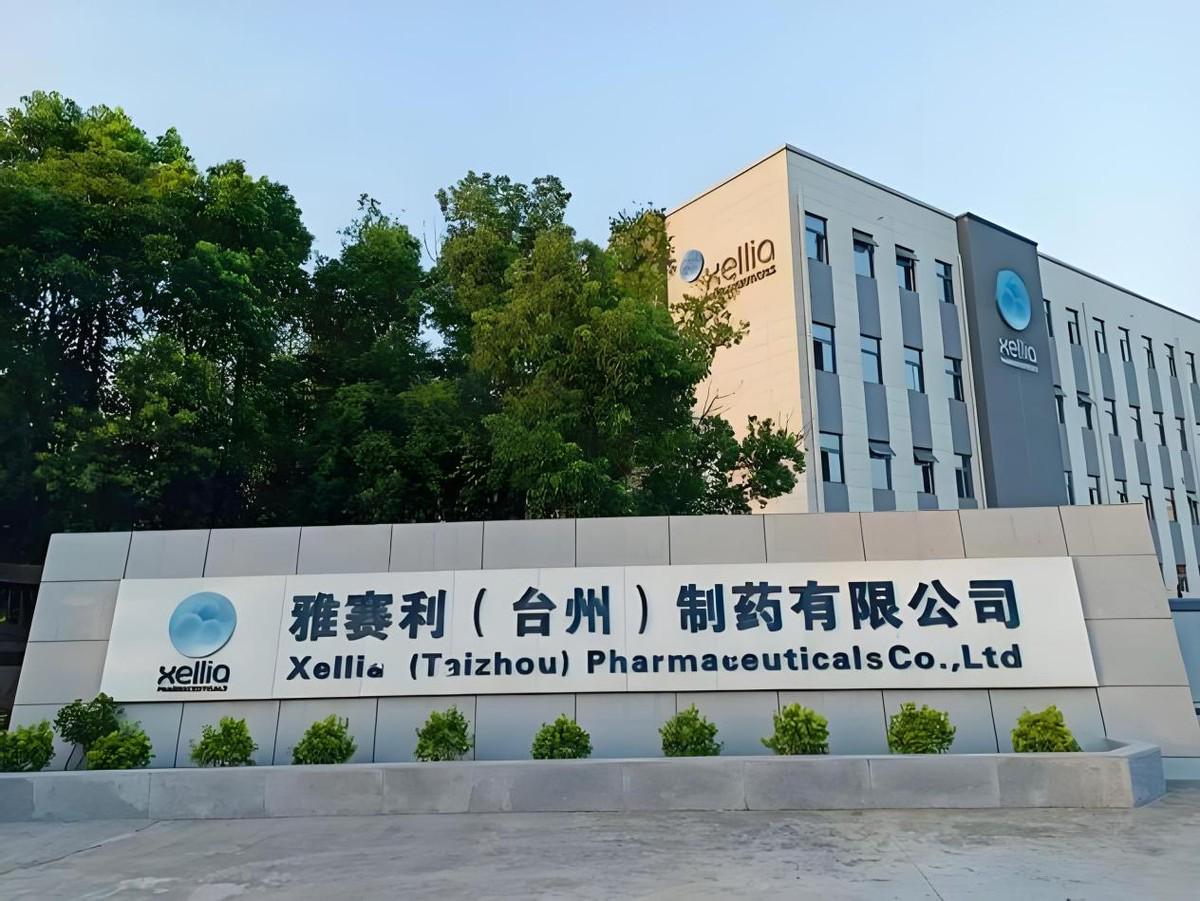

2024年联美配资,欧洲最后一家关键抗生素原料生产商雅赛利,宣布关闭丹麦哥本哈根工厂,将生产线转移至中国,只保留匈牙利的一座工厂苦苦支撑。

当记者问及为何做出这一决定时,雅赛利CEO克里斯特的回答,直白得令人心惊:\"我们没办法继续在欧洲生产并赚钱了。\"

是什么让欧洲引以为傲的医药产业链都被攻破?为何曾经的医药强国,如今却要依赖遥远东方的工厂,来保障本土患者的生命安全?这背后,是单纯的商业决策,还是全球产业格局的根本性转变?

为什么欧洲留不住药厂?

欧盟医疗系统长期奉行\"低价药策略\",通过严格的价格管控确保民众用药负担较轻。

一组数据说明了这一点:欧洲处方药平均价格仅为美国的30%左右,对于某些常规抗生素,这一差距甚至达到了5-10倍。乍看是惠民政策,但长期来看却成了扼杀本土制药产业活力的无形杀手。

雅赛利这样的企业长期处于亏损状态,财报显示,他们在欧洲市场的利润率已连续五年低于3%,远低于行业健康水平。

与此同时,中国不仅供应链成本比欧洲低30%-50%,地方政府还提供土地补贴、税收减免等一揽子优惠。

有分析指出,仅能源成本一项,中国工厂就比欧洲同类工厂低约40%,这使得欧洲药企几乎无法与中国竞争者抗衡。

欧盟意识到问题后匆忙提出了《关键药物法案》,试图通过税收优惠、快速审批等方式留住企业,计划投入20亿欧元支持本土药品生产。

但雅赛利CEO克里斯特直言:\"太慢了,也太少了。\"对比之下联美配资,中国仅在一个省级医药产业园的投入就达到了15亿欧元。

中国已占据欧盟80%的活性药物成分(API)市场,在某些关键抗生素领域,这一比例甚至接近100%。

更触目惊心的是,雅赛利并非独立企业,它与丹麦制药巨头诺和诺德有关联,后者是全球糖尿病药物的领军企业,年收入超过200亿欧元。

连这样与本土巨头关联的产业都保不住,欧盟医药产业的颓势可见一斑。

欧盟医疗的深层矛盾

欧洲药价仅为美国的1/3,确切地说,欧洲常见处方药平均价格是美国的32%。

拿最畅销的降胆固醇药物立普妥来说,在美国一个月疗程可能要花费300美元,而在德国或法国只需100美元左右。

这意味着欧洲患者用药确实更便宜,但也导致药企在欧洲市场的利润大幅缩水。行业数据显示,全球前十大制药企业在欧洲市场的利润率比在美国市场低约15个百分点。

更糟的是,欧盟还对专利药增长和新应用实施严格限制,变相惩罚创新。

制药巨头诺华CEO瓦西恩特·纳拉辛罕曾尖锐指出:\"欧洲正在系统性地将研发资源推向中美。\"法国赛诺菲首席执行官保罗·哈德森也发出类似警告,并将公司30亿欧元的研发预算大部分转向了美国。

数据证实了这一趋势:近五年来,欧洲制药企业在本土的研发投入仅增长5%,而同期在美国的投入增长了22%联美配资,在中国的投入则激增了45%。

对比三大医药市场的做法:美国通过高药价激励创新,平均新药审批时间约为10个月;中国通过快速审批、医保谈判等政策组合拳构建创新生态;而欧盟却两头不讨好——既压低药价,又缺乏有效的产业扶持政策。

一个典型例子是,欧盟对创新药的审批速度平均比FDA慢40%,欧洲药品管理局(EMA)审批一个新药通常需要14-16个月,这意味着创新药企更愿意先在美国上市。

2023年FDA批准的45种新药中,有38种首先在美国上市,而非欧洲。时间就是金钱,在制药领域尤其如此——一个创新药每推迟一天上市,企业可能损失数百万美元收入。

夹缝中的欧洲

当欧洲药企面临本土困境时,中美两国却各自发力,进一步挤压欧洲空间。

美国通过《关键药物法案》提供高达50亿美元的补贴,鼓励企业回流;同时对中国原料药加征关税,试图重建本土供应链。

而中国则凭借从原料药到创新药的全产业链优势,加速吸纳全球产能。中国不仅是\"世界药房\",还正成为创新药的新兴力量。

2023年,中国药企在美国FDA获批的新药数量创历史新高,这在十年前几乎不可想象。

欧洲被夹在中间:既缺乏美国的资本吸引力和市场规模,又难以匹敌中国的成本优势和政策支持。这种困境不仅体现在医药领域,也是欧洲在全球化分工体系中普遍面临的挑战——\"成本逻辑\"正碾压\"战略安全逻辑\"。

雅赛利CEO的话很能说明问题:\"如果欧盟不愿意像中国那样补贴企业,那么产业转移就不可逆转。\"

全球制药格局的重构

过去,全球制药产业链是相对清晰的:欧美掌握创新药和高端制造,中国和印度负责仿制药和原料药。但现在,这种格局正在打破。

中国已从\"世界药房\"向\"创新策源地\"迈进。浙江医药、恒瑞医药等企业通过ADC抗癌药、CAR-T疗法等突破,正在改变\"中国只做仿制药\"的刻板印象。

一个标志性事件是,中国信达生物的双抗药物在某些适应症上击败了默沙东的\"药王\"K药,这在医药界引起震动。

相比之下,印度虽然仿制药强大(占美国市场45%),但原料药高度依赖中国。

比如常见的布洛芬原料,主要产地就在中国。中国通过\"原料药+创新药\"双轮驱动,正在构建更高的产业壁垒。

欧洲面临的抉择其实很残酷:要么放弃价格管控,允许药价上涨以保证产业利润;要么大幅增加财政补贴,人为维持产业链;要么接受产业外迁的现实,但承担供应链断裂的风险。

无论哪种选择,都意味着既有模式的调整。这不仅是产业问题,更是关乎欧洲在全球格局中如何定位的战略问题。

全球化的世界里,没有永远的产业优势,只有更符合经济规律的产业布局。当\"看不见的手\"遇上\"看得见的国家战略\",结果往往是后者胜出。

欧洲需要在自由市场理想与产业安全现实之间,找到一条平衡之路。而这条路,恐怕不会轻松。

驰盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。